中秋の名月(十五夜)とは?お供え物や十三夜・十日夜の意味なども解説

秋と言えばお月見ですね。

お月見と言えば、十五夜の月を眺めながら月見団子を食べる、というイメージが多いようですが、そもそも「中秋の名月(十五夜)」とはどういう意味なのでしょうか?

この記事では、「中秋の名月(十五夜)」について解説していきます。

また、十五夜におけるお供え物や十三夜・十日夜の意味についても、合わせて解説していきます。

- 中秋の名月(十五夜)の意味や由来と、今年の中秋の名月の日時

- 必ずしも「中秋の名月=満月」ではない理由

- 十三夜と十日夜の意味

- 中秋の名月にお供えするものについて

中秋の名月とは?

▼2021年9月21日撮影。

中秋の名月とは、旧暦の8月15日の夜に現れる月のことで、別名「十五夜」と呼ばれます。この日は旧暦における秋(7~9月)の「真ん中」であることから、「中秋の名月」と呼ばれています。

※現在の暦では、9月上旬~10月上旬辺りに「中秋の名月」を迎えます。(理由については後述)

また、ちょうど里芋の収穫時期に当たることから、「芋名月」と呼ばれることもあります。

「中秋の名月」と「仲秋の名月」の違い

たまに「仲秋の名月」と書かれることもありますが、十五夜では「中秋の名月」「仲秋の名月」のどちらでも構いません。

ちなみに、「中秋の名月」と「仲秋の名月」それぞれの意味については以下の通りとなります。

| 中秋の名月 | 秋の真ん中に出てくる月のこと。 |

|---|---|

| 仲秋の名月 | 8月に出てくる月のこと。 |

2024年の「中秋の名月」はいつ?

2024年の「中秋の名月」は9月17日です。

今年は満月の日(9月18日)と1日ずれるよ!

必ずしも満月にならない理由は?

「中秋の名月」と聞くと、大抵は「十五夜の日に満月が昇る」という雰囲気を思い浮かびますよね?

しかし、実際は必ずしも「中秋の名月=満月」になるとは限りません。

その理由は以下の通りです。

- 旧暦と新暦の時間が違うから

- 日の区切りと月の見え方が異なるから

- 満月の月齢に変化があるから

旧暦と新暦の時間が違うから

旧暦(太陰暦)は1年が354日となっているのに対し、新暦(太陽暦)は365日と大きく日数がずれています。

昔は旧暦に沿って8月15日を十五夜としていましたが、現在の新暦では年ごとにバラツキがあるため、その年によっては9月上旬や10月上旬に十五夜を迎えるケースもあります。

日の区切りと月の見え方が異なるから

また、日の出・日の入りの区切りと、その日の月の見え方にもバラツキがあるため、必ずしも十五夜ピッタリに満月が出てくるとは限りません。

満月の月齢に変化があるから

さらに、毎月出てくる満月の月齢の変化が、その年の十五夜の日付も変化します。

新月から満月までの月齢の経過日数は13.9~15.6日となっています。

満月における月齢が小さいと十五夜と満月が一致しやすくなり、月齢が大きいと十五夜と満月の日付が1~2日ほどのズレが生じます。

十五夜以外にもある!十三夜・十日夜の意味とは?

お月見は十五夜だけではありません。

ここでは、十三夜・十日夜の意味についても簡単に解説していきます。

十三夜

▼2020年10月29日撮影。

旧暦の9月13日に現れる月のことを「十三夜」と呼ばれます。

また、十三夜は栗や豆の収穫時期に重なることから「栗名月」「豆名月」と呼ばれることもあります。

現代では「十五夜を知っているけど、十三夜を知らない」という方が多いですが、「十五夜と十三夜の月を見ないと縁起が良くない」という迷信があるそうです。

十三夜は、十五夜の次に美しい月と言われているよ。

2024年の十三夜はいつ?

2024年の十三夜は10月15日です。

十日夜

十日夜は、旧暦10月10日に行われていた収穫祭の事を表します。

十日夜は関東地方や中部地方における行事で、西日本の亥の子という行事に該当します。

ちなみに、「十五夜と十三夜、十日夜の月を全て見ると縁起が良い」と昔から言われています。

【出典】

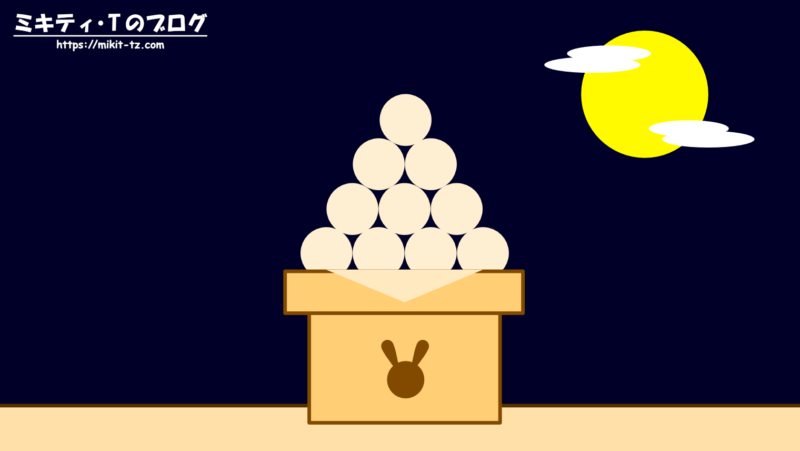

中秋の名月にお供えする(飾る)物

中秋の名月においてお供えする物・飾る物は、主に以下の2つです。

- お月見団子

- ススキ

お月見団子

お月見団子は、基本的に15個飾ります(十三夜では13個)。

基本的には何も付いていない白い団子が多いですが、地域によっては粒餡の団子をお供えする場合があります。

ススキ

ススキを飾る理由については、主に2つが挙げられます。

- 昔の人々は、農作物の収穫を祝って、その年に採れた芋や豆などをお供えすることが一般的だったため、稲の代わりにススキを飾っていたことから。

- 魔除けのために飾っていたことから。

まとめ

というわけで、今回は「中秋の名月(十五夜)」などについて解説しました。

これから残暑が和らぎ、秋らしい天気を迎えます。中秋の名月の夜は、お月見団子やススキを飾って、ゆっくりと秋の月を楽しんでくださいね。

【参考サイト】