メダカの屋外飼育「殖やし方」【初心者でもできる】

今回は、メダカの飼育歴12年以上の私が、これからメダカを飼いたい方や、メダカの繁殖に挑戦したい方など、初心者でも分かりやすく私流「屋外メダカの殖やし方」についてご紹介します。

メダカの性別の見分け方

最初に、メダカの性別の見分け方についてご紹介します。

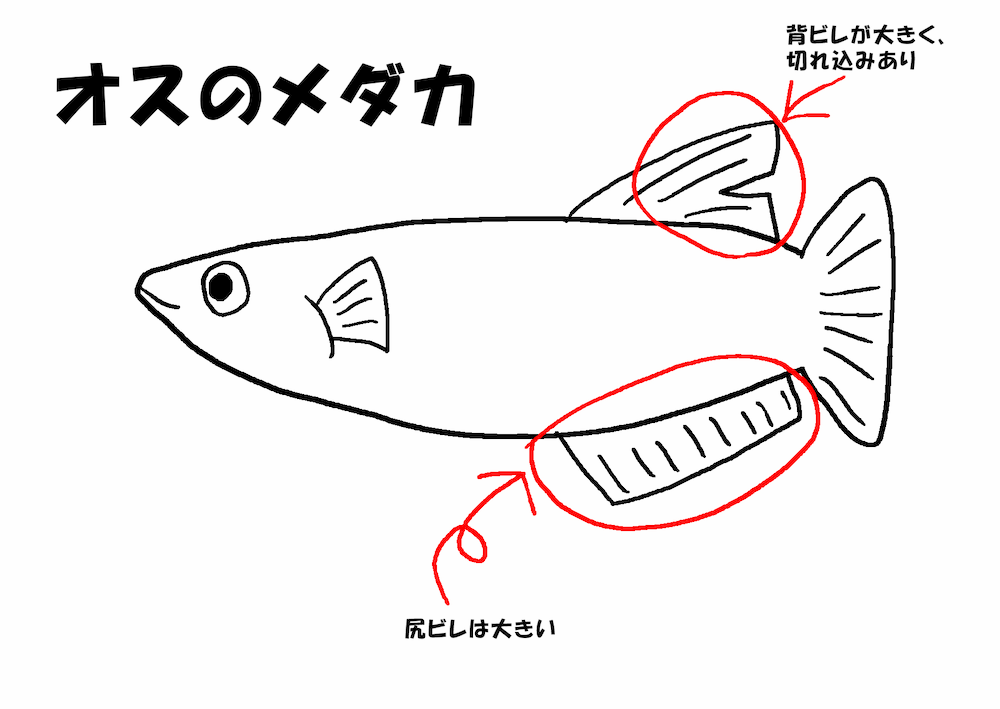

オスの姿

オスは、背ビレと尻ビレが大きく、背ビレには切れ込みがあるのが特徴です。

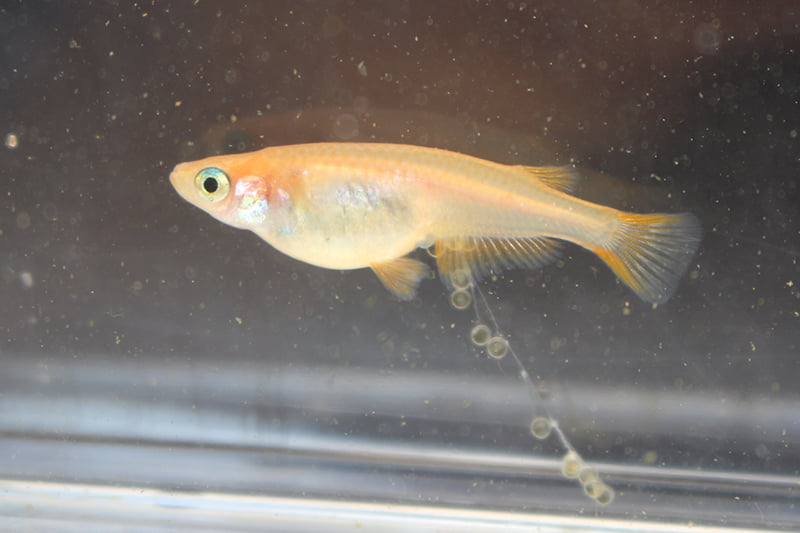

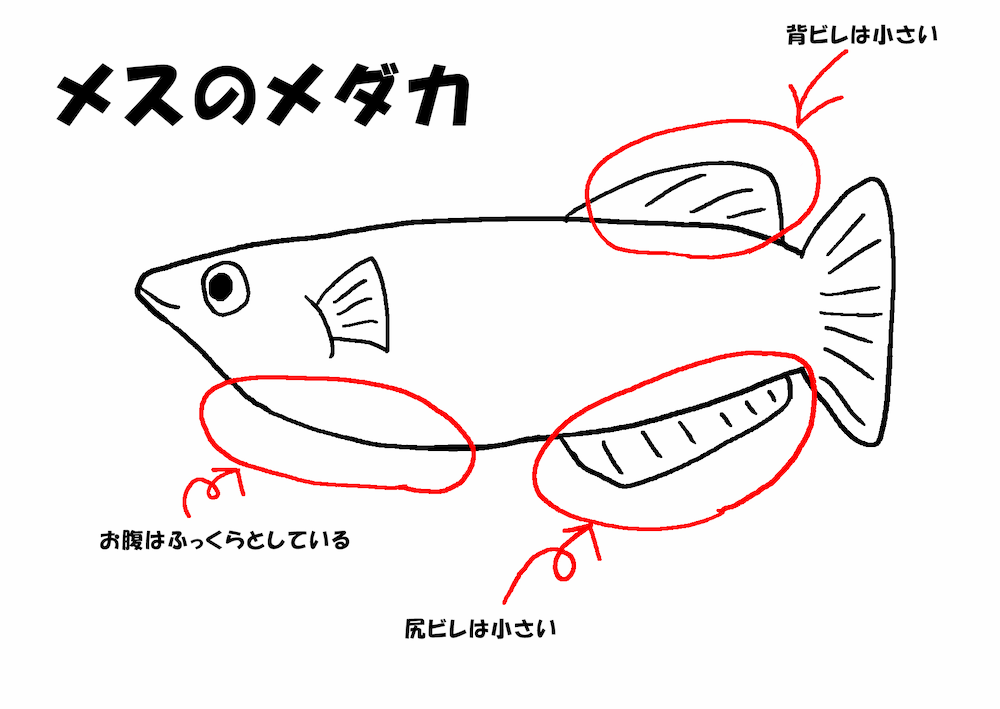

メスの姿

メスは背ビレの切れ込みが無く、背ビレ、尻ビレは小さいです。

また、お腹がオスより膨らみがあるのが特徴です。繁殖時期の午前中に水槽を見ると、お腹の付近で卵を抱えている姿も見られます。

【参考文献】

月刊アクアライフ編集部『めだかの飼い方ふやし方』(マリン企画)

私流!メダカを上手く繁殖させる方法

それでは、私流「屋外メダカの殖やし方」について解説していくよ!

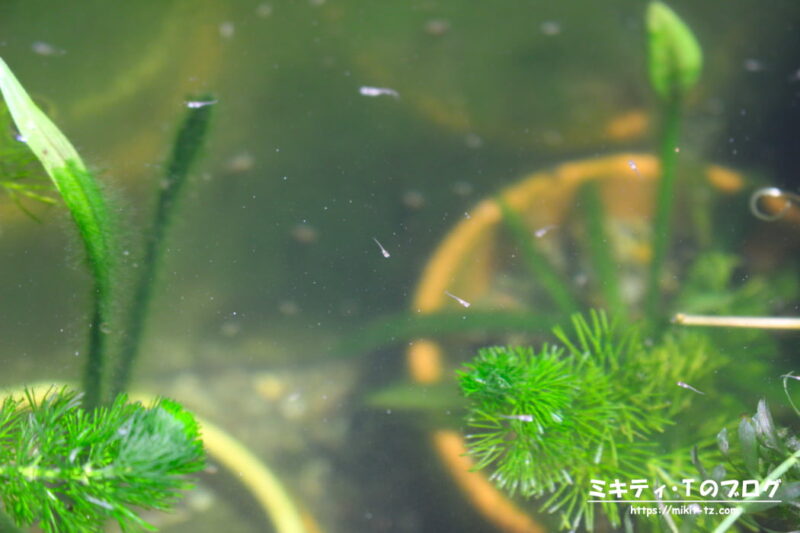

メダカの卵が付いた水草をそのまま別の水槽に入れる

水草にメダカの卵が付いたら、水草ごと別の水槽に移動させましょう。そのまま放置すると、親メダカに見つかって卵を食べてしまうことがあります。

メダカの卵は、主にホテイ草の根っこやマツモなどにくっついていることが多いので、卵が付いたらすぐに移動し、親メダカの水槽には新しい水草を入れるようにします。

親と子は別々にする

メダカの親と稚魚は別々の水槽で育てた方が安全です。

メダカの親と稚魚を一緒にしておくと、卵と同様に食べられてしまうことが多いので、できれば卵のうちから別々にします。

ちなみに、我が家では睡蓮鉢の他にガラス水槽などを使って親メダカと稚魚を分けて育てています。

▼60cmのガラス水槽にメダカの稚魚だけで育てています。

繁殖は春~初夏の間だけにする

メダカは主に春~夏にかけて卵を産みます。

秋に卵を産むメダカもいますが、秋に生まれた稚魚が冬を越すことができないことが多いのでかわいそうです。

できれば春~初夏にかけて繁殖させた方が、その時期に生まれた稚魚が秋になる頃には大人になって体力も付きますので、その後の冬も乗り越えられます。

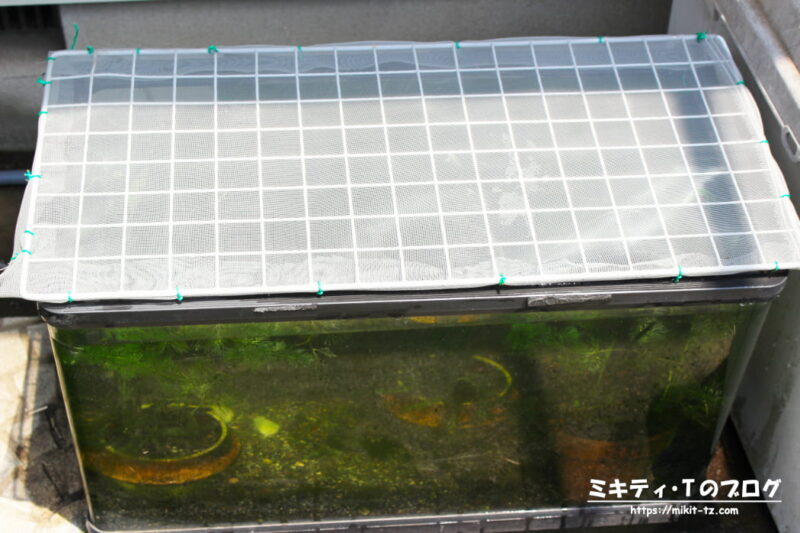

水槽に網をかける

▼2021年4月に100均のワイヤーネットに網戸の網をリニューアルしました。冬になったら100均窓ガラス断熱シートを貼り付けます。

我が家のメダカ水槽は、全て網をかけています。

この工夫をしている理由は、

- メダカの天敵であるトンボの幼虫(ヤゴ)が水槽に発生させることを防ぐ

- ゴミが故意に水槽に入ってしまうことを防ぐ

- 夏の日避けになる

の3つが挙げられるからです。

特に3つ目の「夏の日避けになる」については、メダカの水槽を置く場所にもよりますが、夏は特に直射日光(特に西日)に当たりやすくなり、それによって水槽の温度が高くなってしまうことが多いです。

特にガラス水槽でメダカを飼う場合は高温になりやすいです!

どうしても水槽の温度が高くなる場合は「100均のすだれで日よけをする」、「エアーポンプによるエアレーションを追加する」などの工夫も必要になります。

私も2018年の夏頃は、思った以上に気温が高い日が続き、それが原因でメダカの水槽の温度も高かったため、その年に生まれたメダカの稚魚が全滅しかけたことがあったよ・・・。(^_^;)

餌は1日2回まで

メダカの稚魚は1日に数回エサ与えている方も多いと思いますが、私の場合は、エサの回数は2回までにとどめています。

エサをやる回数が多いと、エサの食べ残しが原因で水槽が汚れてしまうことが多いからです。

なお、メダカの稚魚にエサを与える場合は、稚魚用のエサを与えるか、親のメダカのエサを指で小さくすりつぶしてから与えましょう。

稚魚が大きくなったら選別する

メダカの稚魚が親とほぼ同じサイズまで育った後は、親のメダカの水槽と一緒にすることが基本ですが、我が家の場合は、先に色の濃いメダカはもう一つのガラス水槽に移動して育てます。

屋外飼育では長生きするので最終的には維持する分だけ選別して育てます。

こうして、メダカを選別するだけで系統の強いメダカを維持することができ、かつ自分好みのメダカを育てて楽しむこともできます。

まとめ

- メダカの卵が付いた水草をそのまま別の水槽に入れる

- 親のメダカと稚魚は別々にする

- 繁殖期間は春~初夏に行う

- 水槽に網をかける

- エサは1日2回まで

- 稚魚が大きくなったら選別する

というわけで、今回は私流「屋外メダカの殖やし方」について書いていきました。

このような工夫をすることで、初心者でもメダカの数を減らさず、メダカの数を増やすことができます。

上記の私のやり方が参考になれば幸いです。